36

37

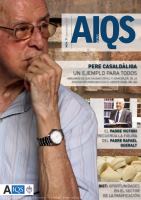

AIQS

News

71

AIQS

News

71

A fons

A fondo

In depth

posiblemente, aquel aparato, ahora en el Museo del

IQS, fue el primer cromatógrafo de uso general que

hubo en España: era el Perkin Elmer 116 E.

A finales de 1961, unos técnicos de la empresa Butano

SA vinieron a visitar el Dr. Condal para gestionar si

el Instituto Químico de Sarrià podría analizar el gas

butano por medio de la cromatografía de gases, técnica

analítica reciente y poco conocida, entonces. Cabe

recordar que el año 1957 se creó la empresa Butano SA;

y a principios de los años sesenta, las bombonas de

gas butano eran parte del mobiliario de la mayoría de

hogares de nuestro país. El butano, ahora denominado

GLP, se convirtió en el combustible más común en

cocinas, estufas y calefactores de agua.

Mi director de tesis me invitó a participar en la reunión

con los técnicos que acababan de llegar de Madrid.

Inmediatamente nos dimos cuenta que el único criterio

para saber si el GOP era mayoritariamente butano

o propano era la medida de la presión en envasado

las burbujas a temperatura ambiente. Si la presión

era de entre 2 3 bares, el componente mayoritario

era considerado butano, y si la presión que medían

estaba comprendida entre 6 y 7 bares, la fracción se

consideraba propano. Criterio muy elemental, pero

coherente con los datos de presión de vapor de estos

hidrocarburos.

El Dr. Condal explicó que la cromatografía de gases

permitía la separación y la determinación cuantitativa

de los hidrocarburos que constituían la mezcla del GLP

contenido a las bombonas. Recuerdo que, preparando

esta reunión, llegamos a la conclusión que el laboratorio

en el cual trabajábamos disponía de los medios

para resolver el problema de analizar el gas butano.

Afortunadamente, en la compra del cromatógrafo se

habían incluido varias columnas, y una estaba repleta

de sílice, para hacer cromatografía gas-sólido. Por lo

tanto, se decidió que en el incipiente laboratorio, que

entonces se llamaba

Métodos Instrumentales de Análisis

,

analizaríamos el gas contenido en las bombonas de

butano o propano.

No obstante, cuando ya habíamos llegado al acuerdo

fundamental, que comprendía también el precio

propuesto por parte del IQS, el señor Condal hizo una

pregunta a los técnicos de Butano SA.

¿Qué quieren que se analice, la fase líquida o la fase

de vapor contenido de la bombona que contiene la

muestra que se tiene que analizar?

La respuesta fue desconcertante. Nos dijeron. Ustedes

agiten bien la bombona y da igual que tomen muestra

del líquido o del vapor: si la han agitado bien, una u la

otra tendrán la misma composición.

Inmediatamente, la ley de Raoult me apareció al cerebro

y al mismo tiempo percibí la congestión en el rostro del

señor Condal, que contenía la conocida indignación de

mi y nuestro profesor ante del disparate. Se consideró

inoportuno, en aquel momento y situación, hacer una

clase sobre la lei de Raoult, y el Dr. Condal decidió

convencerlos del error haciendo un experimento.

Utilizamos una pequeña bombona de butano, de

aquellas azules de camping, y tomamos muestras del

gas que salía a medida que se iba vaciando. Se hicieron

más de veinte análisis. En las primeras, salía cerca de

un 28% de propano, el componente más volátil, y en

las últimas muestras el contenido de propano había

bajado hasta el 14%. El resto correspondía a butano,

butanos ramificados y pequeñas cantidades de etano y

pentanos.

Evidentemente, en la segunda visita, a aquellos técnicos

no les hizo falta la lección sobre equilibrio líquido

vapor de las mezclas binarias, y quedaron convencidos

que hacía falta tomar una muestra del líquido como

representativa del contenido de

cada bombona.

Como

buen

doctorando,

me

correspondía a mí la tarea de

tomar muestra de las bombonas de

butano y propano que la empresa

correspondiente enviaba al IQS

para ser analizadas. Puedo asegura

que esta parte importante del

método analítico era francamente

incómoda.

Era necesario poner la bombona

en la posición correcta para que la

muestra que saliera de ella fuera de

la fase líquida. Este líquido entraba

en un globo que se hinchaba en

vaporizarse. Esta operación, por

seguridad, no se podía hacer en

el laboratorio. Las bombonas que

cabía analizar llegaban en grupos

de cuatro o seis, las pequeñas

eran de 12 kilos y las grandes de

24, y estas últimas presentaban

dificultades para ponerlas de

manera horizontal para sacar la

muestra correctamente.

En el laboratorio, hacíamos pasar

el gas contenido al globo por el

introductor de muestras gaseosas

del cromatógrafo y se ponía en

marcha el proceso cromatográfico,

que se realizada a 60 ºC.

En la parte superior de la figura

1, hay el cromatograma de una

muestra de gas butano. De derecha

a izquierda, corre el tiempo de

elución. El primer pico o señal es el

aire, que inevitablemente se cogía

en tomar lamuestra; el segundo pico

corresponde a una pequeña cantidad

de metano; el tercer es de eteno;

el cuarto pico, ya importante, es

propano; siguen los mayoritarios: el

isobutano es el primero y el butano

el segundo. Estos dos isómeros

están parcialmente solapados al

cromatograma.

Cuando ya había pasado el tiempo

para comprobar que tras el pico

de butano no salía hacia otro

señal, yo rebobinaba atrás el papel

registrador, desplazaba el señal

de fondo seguía el registro, a

velocidad más lenta, para captar los

picos o los señales minoritarios de

los hidrocarburos de cuatro o cinco

átomos de carbono. Era necesario

ahorrar el papel registrador, era

caro y, lo más importante, ¡era de

importación!

A la parte inferior de la figura 1, se

puede ver el registro de una muestra

especialmente

interesante

que

explica por qué Butano SA estaba

tan preocupada por estos análisis.

Tras el pico del butano, se ve una

señal o un pico que distorsiona la

cola de butano y que corresponde al

propeno o propileno.

No

interesaba

malvender

el

propileno

por

quemar,

sino

destinarlo

a

la

fabricación

de polímeros, entre ellos, el

polipropileno.

De

otro

lado,

todos recordamos la introducción

al mercado de las estufas o los

calefactores catalíticos, que mucho

influyeron en mejorar el confort de

nuestros hogares, aquellos años.

Como todos sabemos, no es tan

fácil quemar bien el GLP o cualquier

combustible, siempre cabe tener

presente el riesgo de producción de

monóxido de carbono (CO), que, en

una concentración de un 1/1.000, en

la atmósfera de un recinto cerrado,

puede ser mortal. Todos recordamos

y lamentamos casos de intoxicación

con CO.

Las estufas o los calefactores

catalíticos dan la máxima garantía

respecto a la prácticamente nula

produccióndemonóxidode carbono,

siempre y cuando el catalizador

funcione

correctamente.

La

presencia de propileno en el gas

combustible puede dar lugar a su

polimerización, favorecida por el

catalizado, pero con la consiguiente

desactivación de este, generando

un serio riesgo que se produzca CO y

graves intoxicaciones por monóxido

de carbono.

Espero, bienvenidos compañeros,

que encontréis algún sentido en

el título que he escogido para este

escrito, que llega a las últimas

líneas. Sí, ha pasado medio siglo

desde el inicio de los análisis del

GLP de las familiares bombonas que

se ven en la mayoría de balcones

de Barcelona. También han pasado

cincuenta años desde que yo,

después de hacer los cálculos que

permitía el cromatograma, obtenía

la composición cuantitativa del

gas licuado de las bombonas

analizadas. Con estos datos, el

Dr. Condal calculaba el poder

calorífico de la muestra, con la

ayuda de una máquina de calcular

electromecánica que hacía mucho

ruido y tenía un

acumulador de

datos: sí, una memoria

que todos

utilizábamos

con

respeto

y

veneración. Esta calculadora la

consiguió el P. Miquel Montagut.

Desde el archivo del recuerdo (con

butano o sin), veo a los laboratorios

actuales, descendientes del mío,

donde hice la tesis y analizaba las

muestras de butano: la diferencia es

casi galáctica. De la tímida entrada

de la electrónica a los laboratorios

de análisis de aquellos años, hemos

pasado al todo digital. No obstante,

la física y la química son la base de

todo, si bien el cambio radical lo

encontramos en las herramientas,

los instrumentos, especialmente en

los de cálculo y en la gestión de la

información. Recuerdo que cuando

inicié los estudios en el IQS, el uso

intenso de la tabla de logaritmos y

de la regla de cálculo me condenó

a llevar gafas. Ahora veo a los

alumnos trabajando con el portátil y

me pregunto: ¿esta juventud podría,

de utilizar y obtener los resultados

de una función exponencial con

la ayuda, solo, de una tabla de

logaritmos? Ojalá que la respuesta

sea: sí.

Miquel Gassiot

Promoción 1959

Fig.2